こんにちは!デザインチームのJUNです。

大泉工場の掲げる『地球を笑顔で満たす』『素敵な環境を創造する』に共感して一緒に働いています。

週末のランニング中、いつものようにイヤホンから流れるラジオを聞き流していました。するとふと、「藁にもすがる」という言葉が耳に引っかかりました。

困ったときの最後の頼み、という意味で使われるこの表現ですが、走りながら頭に浮かんだのは“藁”そのもの、そしてその元になる「米」という存在でした。

日本人にとってお米は単なる主食ではなく、文化や暮らし、さらには人の精神性にも深く根付いた素材です。その使われ方を改めて考えてみると、米は驚くほど無駄なく、循環の知恵として活かされてきました。ラジオの一言が、そんな日本の暮らしの原点を思い返すきっかけになったのです。

米は「食べる」だけじゃない

お米は当然ながら食としての役割が大きいですが、実はその周辺にある“副産物”こそ、日本文化を支えてきた重要な材料でした。

稲を収穫した後に残る「藁(わら)」。縄を綯い、しめ縄となり、民具となり、鍋敷きや草履など日用品にも姿を変えました。

さらに「籾殻(もみがら)」は断熱材として、「米ぬか」は保存・掃除・発酵食品づくりに活用。

どんな形であっても、米はただ食べて終わりではなく、暮らしのあらゆる場面に再登場する素材だったのです。

流れでいうと

①稲(田んぼ)

ここがすべての出発点。「食べる米」だけでなく、建材・民具・燃料・発酵文化など、多様な価値を生む“母体”です。

②収穫後の分岐:藁(わら)と籾(もみ)

稲は「穂」と「藁」に分かれます。藁は昔から日本中の暮らしを支えてきました。

③藁の使われ方

米文化の“裏主人公”ともいえる素材。

- しめ縄・縄・草履などの民具

- 畳床(ワラ床)

- 土壁の補強材(ひび割れ防止)

- 牛のエサ

- たい肥として再利用

→ “最後まで使い切る”という思想の象徴

④籾 → 籾殻(もみがら)

籾殻も生活の多様な場面で再活用されます。

- 断熱材

- くん炭(畑の土壌改良)

- 燃料

- 包材(緩衝材)としても

→ 現代でも農業現場で循環資源として重宝。

⑤ 精米 → 白米と米ぬかに分かれる

ここから「食」と「生活用素材」の二方向に。

⑥白米(食)

もちろん主食。

ただし、精米後に出る“米ぬか”が実は循環の宝庫。

⑦米ぬかの使われ方

“ぬか床”のイメージが強いですが、実は万能。

- ぬか床(発酵文化)

- たわし代わりの掃除(床がピカピカに)

- 研ぎ汁(米のとぎ汁)→ 発酵させて植物活性剤に

- ワックスとして床磨き

- ぬか味噌、甘酒の下地

- ボディスクラブにも使われていた歴史

→ “食べる・掃除・美容・発酵”まで網羅する循環のエース

改めて振り返ると、日本の米文化は“残さない”ことを前提に成立しており、これは現代で言うサーキュラーエコノミーそのものだと感じました。

日本家屋は「米の循環」から生まれた建築

米の副産物は、食や生活だけでなく、住まいづくりにも深く関わっています。

たとえば「畳」。

畳床の材料には藁がぎっしりと敷き詰められています。踏むほどに踏圧が分散し、空気を含んでいるため断熱性にも優れ、日本の四季に寄り添うような機能性をもっています。

今でこそ化学素材の畳床も増えましたが、もともとは米の恵みそのものから生まれた建材でした。

また、古い日本家屋の「壁」も見逃せません。

土壁を作る際に藁を混ぜることで、ひび割れを防ぎ、強度としなやかさを生む。藁が“骨格”のような役割を果たしていたのです。

家の中のあたり前の景色の奥には、実は稲作文化が根っこにあります。米が建物を支え、藁が日本の暮らしの質をつくってきた——そう考えると、私たちは想像以上に“米の循環文化”の中で生きてきたのだと気づきました。

「藁にもすがる」は、本当は強い言葉

「藁にもすがる」という表現は、弱さや頼りなさを連想させます。しかし、実際の藁は決して弱い存在ではありません。編めば丈夫な縄になり、束ねれば畳の芯となり、混ぜれば壁を支える構造材にもなる。むしろ藁は“弱さを力に変える素材”だったと言えます。この視点で言葉を捉え直すと、「最後に残るのは、自然に根ざした素材である」という、古来の知恵が見えてきます。藁は弱いどころか、自然と人の暮らしをつなぐ橋渡し役だったのです。

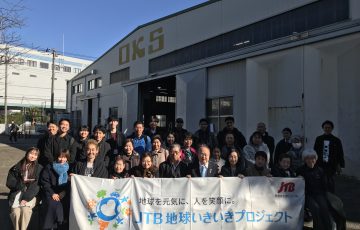

大泉工場,OKS_CAMPUS 内の日本家屋 (国登録有形文化財)

現代における循環—大泉工場の挑戦

米の文化が示す「残さない」「循環させる」という思想は、現代にも通じる普遍的な価値観です。

大泉工場が掲げるサーキュラーエコノミーの取り組みも、この延長線上にあります。

廃棄物を減らし、資源をできる限り循環させ、自然のリズムに沿う暮らしを取り戻す。

KOMBUCHAづくりにおいても、醸造の副産物である茶葉をコンポストへ還すなど、「素材の循環」が仕組みとして組み込まれています。

また、1110 CAFE / BAKERYでは食品ロスを減らすための生産調整や、プラントベースメニューを通じて環境負荷を抑えるアプローチを続けています。

こうした動きは、私たちがかつて当たり前に持っていた“米の循環文化”を現代にアップデートした姿でもあります。

原点回帰こそ未来へのヒント

私には「藁にもすがる」は

その言葉は、困ったときに頼る“最後の手段”ではなく、「自然のなかにこそ答えがある」というメッセージに聞こえてきました。

米を無駄なく使い切り、暮らしの循環に組み込んできた日本の文化。

私たちが今大切にしたい循環型社会の姿は、実は何百年も前から日本の暮らしの中に存在しています。

大泉工場が取り組むサーキュラーエコノミーも、決して新しい概念ではありません。

“自然とともに生きる”という原点に立ち返り、それを現代的に再構築しているのです。

藁にすがるという表現は、その本質を静かに教えてくれているように感じました。