今回コラムを担当します。大泉工場の内田です。

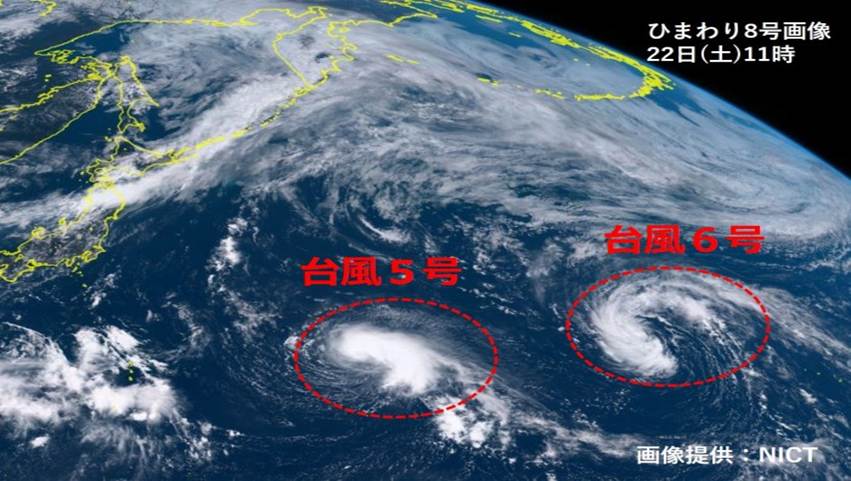

かつて台風は「豊かな水をもたらす恵み」でした。田畑に水を与え、山や森に循環をもたらす役割もありました。しかし、都市化やインフラの発展により、被害は大規模化しています。近年は気候変動で大型化・頻発化し「災害の脅威」へと変わりつつあります。

そんな「台風」について、触れてみます。

台風に定義があるのは知っていますか?

台風とは、「北西太平洋または南シナ海で発生する熱帯低気圧のうち、低気圧域内の最大風速が約17m/s以上に達したものを指します。」と気象庁によって定められています。

[豆知識]

台風、ハリケーン、サイクロンは、熱帯低気圧が発達した同じ気象現象で、発生する場所によって呼び名が異なるそうです。

〇台風 :北西太平洋または南シナ海

〇ハリケーン:北東大西洋、北大西洋、メキシコ湾、カリブ海

〇サイクロン:北インド洋(アラビア海、ベンガル湾)

台風シーズンがやってきた

9月になると台風の情報が気になります。(まさにコラム執筆中に日本列島上陸)

強い風や大雨で、交通が止まったり停電が起きたり、日常の暮らしはあっという間に混乱させられます。毎年繰り返されることとはいえ、そのたびに自然の力に翻弄(ほんろう)される思いがします。

台風との共生(自然の恵みと脅威)

一方で、台風は水を運び、山や田畑を潤す役割も持っています。昔の人々は、恵みと脅威の両面を受け止めながら暮らしてきました。私たちの祖先にとって自然は「敵」ではなく、避けられないものとしてともに生きる対象だったようです。

現代の暮らしは便利になりましたが、ひとたび停電や断水が起きれば不自由さを痛感させられます。懐中電灯や水の備蓄、携帯を充電できる環境を整えておくだけでも安心感は違ってきます。ネットなどの普及により、近所付き合いが希少化していますが、近所同士で声を掛け合い、助け合うことも、災害時には心強い支えになります。顔を合わせたら挨拶をしましょう。

台風をなくすことはできませんが、備えと工夫次第で被害は減らせるし、不安も和らぎます。自然を押さえ込もうとするのではなく、向き合いながら暮らす姿勢が、私たちの生活を守る力になるのではないでしょうか。

昔と今

昔の台風は「見えない恐怖」、今の台風は科学と経験に基づいて「見える災害」と言えるかもしれません。2019年の東日本台風では、気温上昇により総降水量が約10.9%増加したというデータがあります。とはいえ、どんなに技術が進んでも、自然の力を完全に制御することはできません。だからこそ、過去の教訓を活かして、未来への備えを続けることが大切だと思います。

私たちにできることは、「防災対策の強化」「温暖化対策」「地域連携」などがあげられます。

大泉工場CAMPUSは科学、芸術、自然を融合させた環境づくりに取り組んでいます。

「素敵な環境を創造する」ために循環型のコンポスト運用やコンブチャの製造の段階で排出される水蒸気や排水、廃棄物などを可能な限り減らし再利用し、地球環境にやさしい循環型農業を実践しています。

ぜひ一度訪れ、体感してください。