- 機能性発酵飲料「_SHIP KOMBUCHA」の製造販売

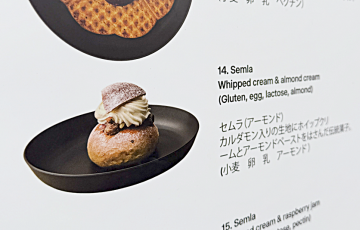

- 100% Plant-Based/Naturalな素材にこだわったカフェ「1110 CAFE/BAKERY(川口市領家)、「BROOKS GREENLIT CAFE(港区南青山)」の運営

- 約3000坪の自社敷地を活用した各種イベントを開催

- 自社農場で野菜の有機栽培に挑戦

- サーキュラーエコノミーの実践 などなど

素敵な環境を創造し続け、世の中を笑顔で満たす活動をしている、大泉工場のKANです。

2012年。

もう13年も前になるのかと思うと、時間の流れの早さに驚かされる。

あの頃、僕は「オーガニック」という言葉に出会い、その概念に強く心を奪われた。

当時の大泉工場は、原宿を中心に巻き起こったポップコーンブームの真ん中にいた。

食材やマシン、そしてフレーバーのノウハウまでを提供しながら、毎日のように新しい味の開発や、出荷作業に追われていた。開発室には甘い香りが充満し、夜遅くまで続く試作の日々。いま振り返っても、あの熱狂は忘れがたい。

ポップコーンとの出会いは偶然だった。

ニューヨークのペンステーションで、ポップコーンを片手に街を歩く女性を見かけた瞬間、「これ、日本でも絶対に流行る」と直感した。根拠のない自信に突き動かされるように、僕はその世界に飛び込んだ。

運は努力の後ろ姿を追ってくる、という稲盛和夫先生の言葉があるけれど、あの頃の僕はまさにそうだったのかもしれない。

毎日ポップコーンのことを調べ、社内に開発スペースを無理やり作り、朝から晩までポップコーンと向き合い続けた。

夢中で動いたその先に、ブームはやってきた。事業は大きく伸び、全国各地から注文が舞い込む。僕自身も、走ることをやめられなかった。

ただ、どれだけ事業が拡大しても、心の片隅にはずっと“違和感”が残っていた。

なぜ僕はポップコーン事業をやっているのか。

心の底から語れる理由が見つからないまま、忙しさだけが積み重なっていくことへの不安。

それが、じわじわと僕を侵食し始めていた。

ある日、その違和感は決定的な形で姿をあらわした。

僕らが開発したポップコーンを食べられない子どもと出会ったのだ。

彼はアレルギーを持っており、僕らが「誰もがハッピーになれる」と信じてつくってきた甘くて濃厚なフレーバーのポップコーンを、口にできなかった。

その時の、なんとも言えない悲しそうな表情が今でも脳裏に貼りついている。

“僕の仕事は、この子を笑顔から遠ざけていないだろうか。”

その瞬間、僕は初めて、事業の「理由」を強く求めるようになった。

そんなタイミングで出会ったのが、オーガニックだった。

農薬や化学肥料、薬品をほとんど使わずに農産物を育てるという考え方。

それは、僕の中で欠け続けていた“なぜ”をすっと埋めてくれるものだった。

食が持つ本質に触れたような心地よさ。事業を通じて、地球も人も、笑顔になる。

そして、自分自身の中に「これを広めたい」という小さな炎が灯るのを感じた。

ただし、ビジネスとしては正解とは言い難かった。

当時の日本におけるオーガニック食品の市場規模は全体の0.2%。

ほぼ“ゼロ”に近い数字だ。

そこに全振りするということは、事業的リスクを抱え込むことと同義だった。

それでも僕は決めた。

既存のポップコーン事業や、先代から引き継いだ不動産事業で得た利益を投資するように、次々と事業をオーガニックへ切り替えた。

しかしスタッフからは反発もあった。「社長の趣味に付き合わされている」という空気が漂い、実際に多くの仲間が会社を離れていった。

正しかったのか。

ただの独りよがりだったのではないか。

夜中にそう自問したことは、一度や二度ではない。

僕の父は、心臓の病気で42歳という若さで亡くなった。

小さかった僕の目から見ても、彼の食生活は乱れていた。

もちろん、この出来事とオーガニックを直接結びつけるつもりはない。

けれど「食が人をつくる」という感覚が僕の中に刻み込まれたのは確かだ。

そしてその感覚は、オーガニックという概念と出会った瞬間、強く反応した。

海外に目を向けると、オーガニック市場は年々成長していた。

欧米ではすでに生活文化として根付いており、「地球にどう向き合うか」という問いの答えの一つとして実践されている。

これは単なる商品ではなく、生き方だ。

そのことに気づいた時、僕の迷いは消えた。

——日本でも必ずこの価値観が必要になる。

その想いだけで、僕は前に進み続けた。

そして2025年10月。

群馬県前橋市にある12haの有機小松菜農場「プレマファーム」が、大泉工場の子会社となった。

日本の農地面積430万haのうち、有機農地はわずか3万ha。

12haという規模は、数字だけ見れば小さな点に過ぎない。

それでも、この決断は僕らにとっては大きな一歩だった。

僕らがオーガニックに想いを託し、日本の農と食の未来に向き合うための“はじまりの場所”ができたような感覚だ。

僕はオーガニックをブームにしたいわけではない。

生き方そのものとして、社会実装させたいのだ。

もちろん僕らの事業すべてを、一気にオーガニックに変えることはできない。

そんな無理もしない。

ただ、確実に一歩ずつ進むことで、必ず市場は変わっていく。

大泉工場、プレマ、そして共に歩んでくれる仲間たちとともに、日本の食のあり方を前へ進めていきたい。

誰かの笑顔を遠ざけるのではなく、未来に笑顔あふれる希望を積み上げていくために。

僕たちはこれからも、オーガニックに想いをよせ続ける。

その想いが、社会の“当たり前”の一部になる日を信じて。