こんにちは!デザインチームのJUNです。

大泉工場の掲げる『地球を笑顔で満たす』『素敵な環境を創造する』に共感して一緒に働いています。

今回は、走りながら出会った、異空間のような光景のことです。

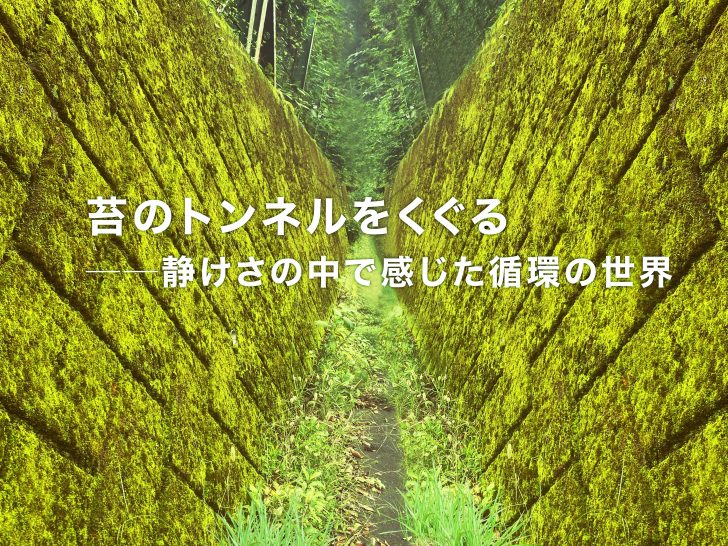

週末の朝いつものランニング、いつものコースでふと足を止めました。木々の合間に差し込む光がやわらかく反射しています。近づくと、それは無数の苔が織りなす小さな“トンネル”でした。湿った岩肌を覆う苔が朝露をまとい、黄金色に輝いていました。まるで森が呼吸しているような気配に包まれ、その場に立つと、時間の流れがゆるやかに溶けていく感覚がありました。自然の中を走ることは多いですが、あの日の光景はまるで異空間に迷い込んだような体験でした。

苔という生命──静かに生きる「循環の達人」

苔は、地球上で約4億年以上も前から生き続けている最古の植物のひとつです。

シダや花を持つ植物が登場するよりも前から、地表に生命の緑を広げてきました。

根を深く張ることはなく、土から栄養を吸収するわけでもありません。

苔の体には“維管束(いかんそく)”と呼ばれる水を運ぶ管がなく、空気中の水分や雨、霧、露を直接体に取り込んで生きています。

だからこそ、湿度や気温のわずかな変化にも敏感に反応し、環境の良し悪しをその姿で教えてくれるのです。

苔が“環境の鏡”と呼ばれるゆえんはそこにあります。

空気が汚れたり乾燥が続いたりすると、苔はたちまち弱ってしまいます。

しかし、澄んだ空気と適度な湿り気のある場所では驚くほど豊かに繁り、岩の上や樹皮、アスファルトの隙間など、わずかなすき間さえあれば生きることができます。

それは、自然界の「余白」を活かして共生する知恵のようにも見えます。

さらに苔には、特筆すべき再生力があります。

乾燥して茶色く枯れたように見えても、雨や朝露が戻れば数時間でみずみずしい緑を取り戻します。

細胞の中にある特殊なタンパク質が乾燥から守り、水を得ると再び活動を再開するのです。

つまり、苔は“死ぬ”のではなく“眠る”だけ。

その姿は、エネルギーを使い切らず、環境に合わせて生き方を変える「循環の達人」といえます。

そしてもうひとつ、苔の役割は「次の生命を育むこと」です。

岩や倒木の上に最初に根づき、やがてその上に微生物や種子を受け入れて新しい植物の土台をつくります。

苔が分解されると有機質を含んだ土が生まれ、そこから新しい命が芽吹く。

このように、苔は自らの命を循環の一部として組み込みながら、静かに地球の生態系を支え続けているのです。

光と水、そして時間の流れの中で何度も再生を繰り返す苔の姿は、まさに“サーキュラーエコノミー”の縮図のようです。

無駄を出さず、エネルギーを循環させ、限られた資源を最大限に生かす。

そんな自然界の哲学を、苔は小さな体で体現しているのだと思います。

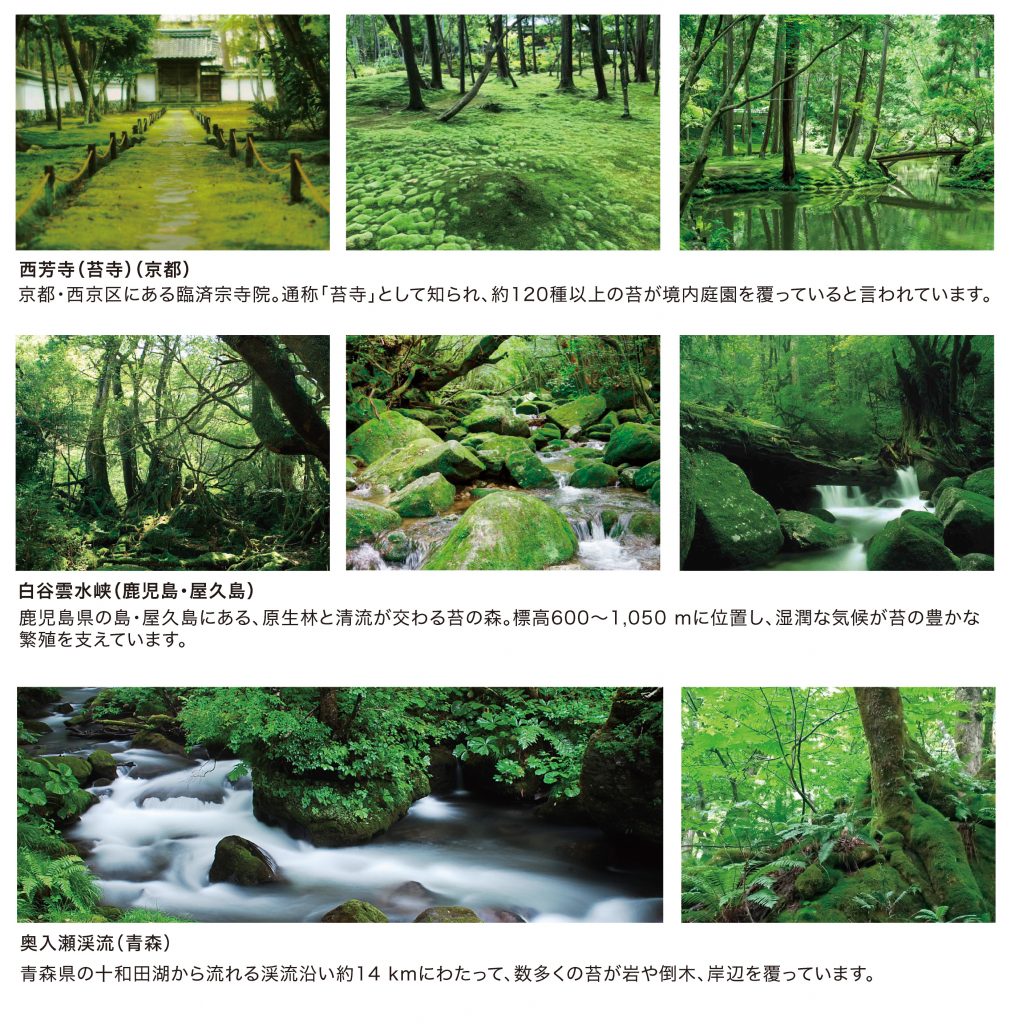

日本の「苔の聖地」たち

苔は日本各地で静かに人々に愛されてきました。

京都・西芳寺の「苔寺」には約120種の苔が絨毯のように広がり、訪れる人の時間感覚をゆるやかにします。

屋久島の「白谷雲水峡」では、太古の森の中に苔むす岩や倒木が連なり、まるでジブリの世界を歩くような感覚を味わえます。

青森の奥入瀬渓流、長野の戸隠森林植物園、奈良の春日山原始林なども有名です。どの場所でも、苔は“静けさ”を演出する舞台装置のように存在しています。

苔の風景には、派手さも強さもありません。

けれど、人と自然の“間”に寄り添うように、そっとそこにあります。

それが、現代社会が見失いかけている“持続のリズム”を思い出させてくれるのだと思います。

サーキュラーエコノミー実践区としての視点

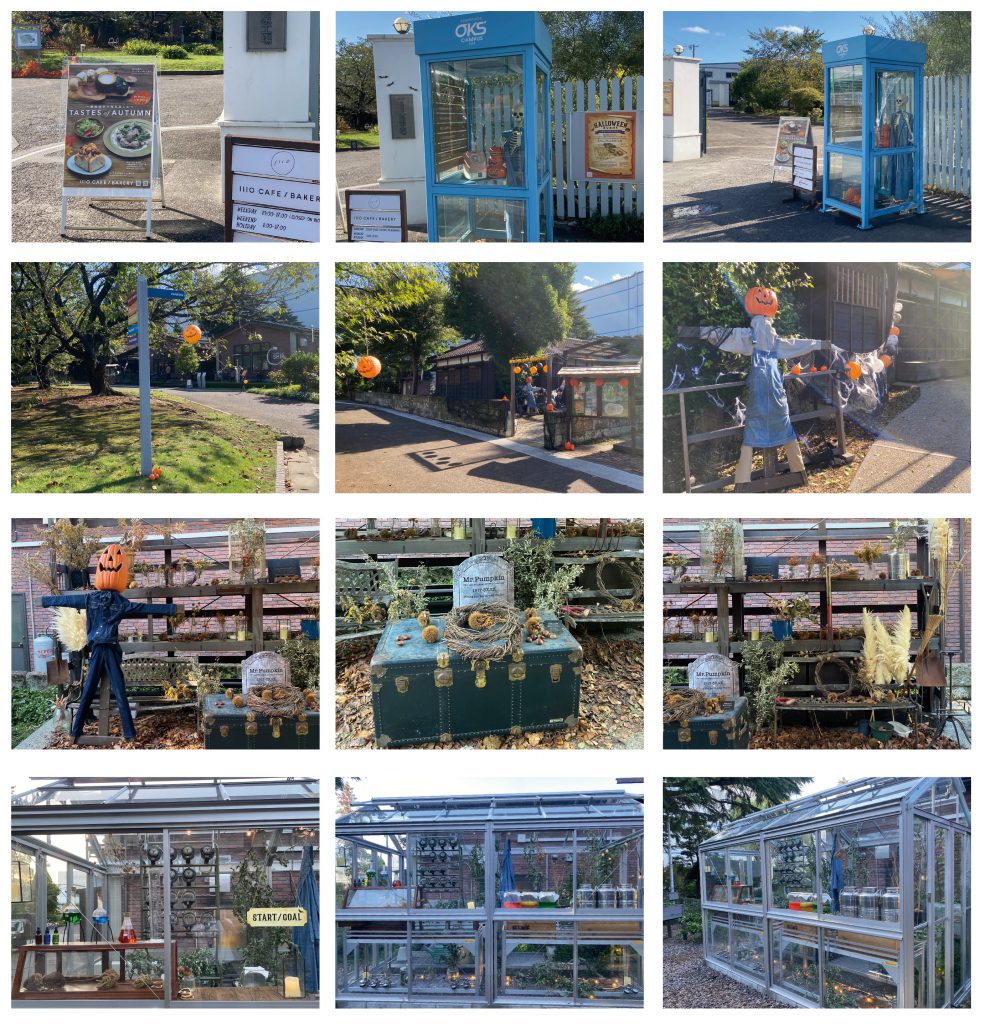

大泉工場が拠点とするOKS CAMPUSでは、「サーキュラーエコノミー実践区」という言葉が息づいています。

それは“使い捨て”ではなく、“循環させる”という生き方の提案です。

_SHIP_KOMBUCHAの発酵も、1110 CAFE / BAKERYのパンづくりに使う花酵母も、自然界の微生物たちがつくり出す循環の営みの延長線上にあります。

苔がそうであるように、そこにあるものを無理に変えず、与えられた環境の中で最大限に機能する。

湿度を感じ、水を受け、光に応える。

その姿勢こそが、サーキュラーの根本原理だと感じます。

OKS_CAMPUS内にも、小さな苔の群生があります。

雨上がりの朝、そこに太陽の光が差し込むと、まるで苔が世界を浄化しているように見えます。

自然の再生力と人の手による創造がゆるやかに交わる場所。

それが、私たちが目指す“循環のデザイン”のかたちなのかもしれません。

まとめ──苔が教えてくれる「足元の循環」

苔のトンネルをくぐったあの日から、私はランニングの途中でよく足元を見るようになりました。

そこにある小さな生命が、静かにこの地球の循環を支えていることに気づくためです。

サーキュラーエコノミーは、決して大きな仕組みだけの話ではありません。

それは、私たち一人ひとりの暮らしの中にすでに息づいています。

足元の苔のように、見えない場所でつながりを保ち、再び光を受けて輝く。

その小さな循環を感じ取る感性こそ、これからの社会に必要な“感度”なのだと思います。

最後に──OKS CAMPUSで感じる、季節の循環と人の営み

OKS_CAMPUSの庭を歩いていると、苔が息づくように緑をまとい、季節ごとに異なる表情を見せてくれます。

この場所は、訪れる誰もが自由に散策できる開かれた空間です。

自然と建物、光と風、そして人の活動がゆるやかに混ざり合い、まるでひとつの“生きている庭”のように感じられます。

今は、秋の深まりとともにキャンパス全体がハロウィンの装いに包まれています。(10月31日まで)訪れる人をあたたかく迎えています。自然の季節が移ろうように、イベントの季節もまた循環していく。

そのたびに風景が少しずつ変わり、日常の中に小さな発見が生まれます。

そして、1110 CAFE / BAKERYでは秋のフェア「TASTE OF AUTUMN」を開催中です(11月30日まで)。

やさしい甘みとコクが広がるパンプキン・ボタージュ、そしてりんごの酸味とキャラメルナッツの香ばしさが重なるキャラメルりんごナッツロールなど展開してます。カフェのテラス席に座り、落ち葉の舞う中で温かいスープと焼きたてのロールを味わう時間は、まさにこの季節ならではの贅沢です。

苔が静かに循環を続けるように、OKS_CAMPUSもまた季節ごとに姿を変えながら、新しい命と出会いを育んでいます。

自然と人が共に呼吸し、日々の営みそのものが“循環のデザイン”となっていく。

そんな風景が、この場所には確かに息づいているのです。