こんにちは!デザインチームのJUNです。

大泉工場の掲げる『地球を笑顔で満たす』『素敵な環境を創造する』に共感して一緒に働いています。

先日、弊社で行われた、WWFジャパン気候エネルギーグループの市川様によるスペシャルセミナー「気象変動をテーマにした最新の環境問題に対するアプローチについて」に参加しました。

印象的だったのは、環境問題を語るうえで「温暖化だけの問題ではない」という視点です。

市川様は、環境危機を語るうえで2つの大きな課題を挙げました。

① 生物多様性の減少

② 気候変動(=温暖化にとどまらない変化)

この2つは、別々の課題のようで実は深く結びついています。気候変動による異常気象や気温上昇は、自然環境や生態系に連鎖的な影響を与えます。そして逆に、生物多様性の喪失は、気候の安定性を保つための重要な仕組みを失わせるのです。

この話を聞きながら、「私たちが向き合っている問題のスケールと複雑さ」を強く実感しました。

今回は、そんな中から自分的に気になったものをピックしたコラムになります。

日本家屋で行われたスペシャルセミナーの様子

海面上昇50cmの現実──S-8研究が示す未来

セミナーの中で特に心に残ったのは「海面上昇50cm」という話です。

WWFジャパンが紹介した「S-8研究」では、21世紀末に世界の平均海面が50cm以上上昇する可能性があることが示されています。これは、温室効果ガスの排出を現状のまま続けた場合のシナリオです。

一見すると「たった50cm?」と思うかもしれません。しかし、この数字が意味するのは、単なる高さではありません。

- 日本の沿岸部や干潟が水没のリスクにさらされる

- 沿岸の農業地帯は塩害で収穫が難しくなる

- 高潮や台風と組み合わされば、浸水被害は一気に拡大

- 経済損失だけでなく、居住地の喪失という人道的問題にも発展

世界に目を向けると、ベトナムやバングラデシュなど、低地に広がる国々では、50cmの上昇で何百万人という人々が生活の場を失う可能性があります。

日本でも、千葉県の干潟や沖縄の沿岸部などが大きな影響を受けると考えられています。

この現実を目の当たりにして、気候変動は「遠い未来の問題」ではなく、すでに始まっている「今の課題」であることを痛感しました。

気候変動は科学の話ではなく暮らしの話

「異常気象」という言葉を耳にすることが当たり前になりました。しかし、それはもはや“異常”ではなく“日常”になりつつあります。

気温の上昇だけでなく、集中豪雨、猛暑、台風の大型化など、暮らしに直結するリスクが増えています。

だからこそ、気候変動の話は科学者だけの議論ではなく、私たちのライフスタイルの話なのです。

では、何をすればいいのか?

正直、一人で海面上昇を止めることはできません。

でも、「一人ではできない、でも一人からはじめる」ことはできます。

その積み重ねが、未来を大きく変える力になります。

一人からはじめる循環の仕組み──大泉工場の挑戦

私たちにできることの一つは、循環型社会の仕組みをつくることです。

その実践例として、弊社大泉工場の取り組みがあります。

同社は「出さない」「捨てない」「活かしきる」をキーワードに、循環型のビジネスモデルを構築しています。

1,埼玉県SDGsパートナーへの登録

大泉工場のSDGsへの取組の周知

2,地域環境活動への参加

SAITAMAリバーサポーターズ活動への参加

3,社用車の電気自動車化

①二酸化炭素排出量の削減

②シェアサイクルの導入

4,CAMPUSファームの活用

①有機野菜やeco環境への取組を周知

②各事業で出る残渣を捨てずに、農場の土に還元する環境に優しい循環を体現(農場で収穫した野菜をCAFEで使用。残渣を肥料にして循環)

5,ゴミゼロ日を開催

①地域企業とともに、5月30日にごみゼロの日イベントを開

②芝川クリーンプロジェクト

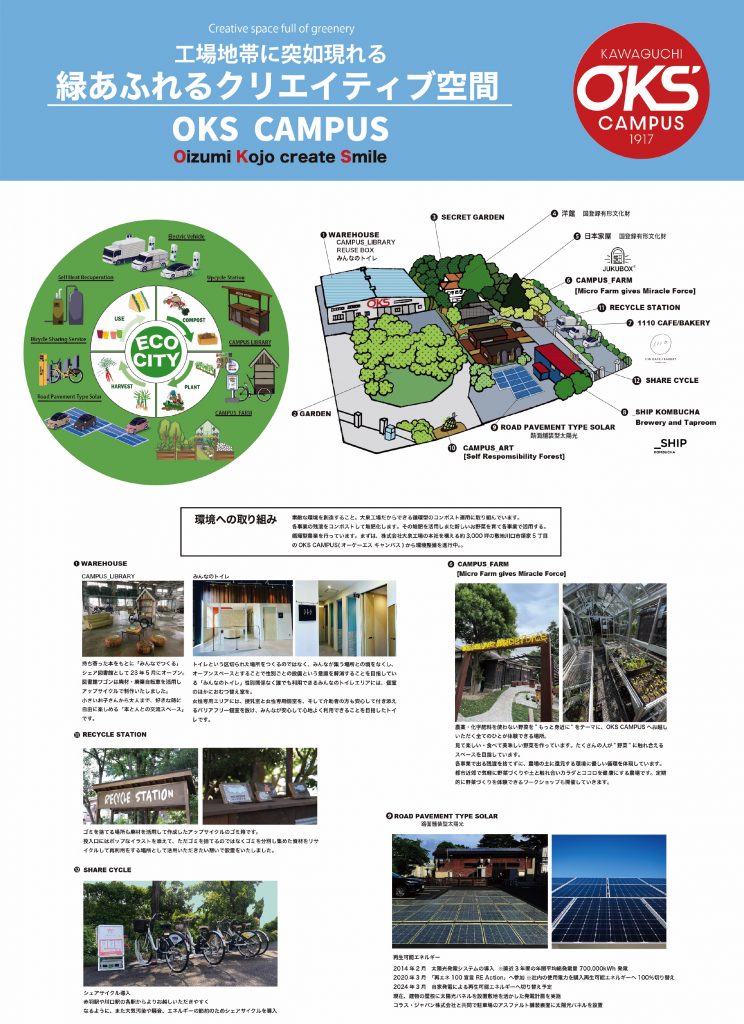

6,循環型社会 OKS_CAMPUS

①RECYCLE STATION ごみの分別・再利用

②CAMPUS LIBRARY シェア図書館 アップサイクル

③ガーデン 残渣をコンポストとして農場で再利用

④再生可能エネルギー(社内の使用電力を購入再生可能エネルギーへ100%切り替え)

7,多様性(ダイバーシティ)

みんなのトイレ

8,「ひらかれた大泉工場」 素敵な環境の提供

①OKS ART

②ガーデン

③フリーWi-Fiの開放

◎生産者と消費者を繋ぐマーケット、子供たちのマーケット(みずいろマーケット)

これらの取り組みは、廃棄物やCO₂排出の削減につながるだけでなく、“環境に優しい”を当たり前にするライフスタイルの提案でもあります。

まとめ:私たちにできる3つのアクション

最後に、今日から実践できるポイントを整理します。

- 知ることからはじめる

気候変動や生物多様性の現状を理解することが、第一歩です。 - 選ぶことを意識する

プラントベース食品やリユース製品を選ぶなど、日常の選択が未来を変えます。 - 循環をつくる仲間になる

「一人ではできない、でも一人からはじめる」。

小さなアクションの積み重ねが、社会を動かす力になります。

未来は足元からはじまる

海面上昇50cmの数字は、私たちに問いかけています。

「このままでいいのか?」と。

未来は、どこか遠くの話ではありません。

私たちの選択が、すでに未来を形づくっています。

一人ではできない。でも、一人からはじめる。

その意識が、気候危機を乗り越える第一歩になると信じています。

-360x230.jpeg)