こんにちは、大泉工場の営業部門を統轄している清水です。

大泉工場には、ありがたいことに日々多くの方々からエントリーをいただいています。2025年は採用数が前年比で約1.7倍になる見込みと、非常にポジティブな動きを見せています。私は一次面接から担当することが多いため、既存事業・新規事業・複数のプロジェクトが同時に走る今でも、週に3〜4件のペースで候補者の方と面接をしています。

様々な経歴や価値観を持つ方々と対話を重ねる中で、最近ちょっと気になっていることがありました。年齢やポジションの違いはあれど、とても深い思考で話ができる方と、そうでない方がいることはなぜなのか?どのような差があるのか?みたいなことです。

▶︎ 事業の広がりとともに求められる“深い思考”

現在の大泉工場は、飲料の製造・小売(_SHIP KOMBUCHA)や飲食店事業(1110 CAFE/BAKERY、BROOKS GREENLIT CAFE)などの既存事業を伸ばしながら、D2C事業、プラントベース食品開発、オーガニックファームの運営など、食を中心に未来へ向けた挑戦をしています。社会に新しい選択肢を提供していくことを目指し、お陰さまで事業の幅はどんどん広がっています。

だからこそ、深く思考できるメンバーとビジョンを議論し、複雑な課題や会社の方向性を整理しながら、新しい価値を創り出す必要があるのです。

▶︎ 面接の中で見えた“思考の深さ”の正体

そんな背景もあって、「思考の深さはどこから生まれるのか?」という疑問を自分の中で深めていたところ、先日、非常に思考の深い方と面接する機会があり、なぜそのような考え方ができるのかを率直に聞いてみたところ、次のように答えてくれました。

「まず、相手を知ることに興味があるんです。そして、相手が自分の想定と違う行動を取ったとき、自分がどう感じるかに気づく。その感情を通して“自分を深く知る”ことにつながるんです。それが結局、物ごとを深く考えることになると思います。」

この言葉をきっかけに、“深く考えられる人”と“そうでない人”の違いについて、あらためて自分なりに整理をしたいと思うようになりました。

▶︎ 思考の深さは、日々の“向き合う姿勢”から生まれる

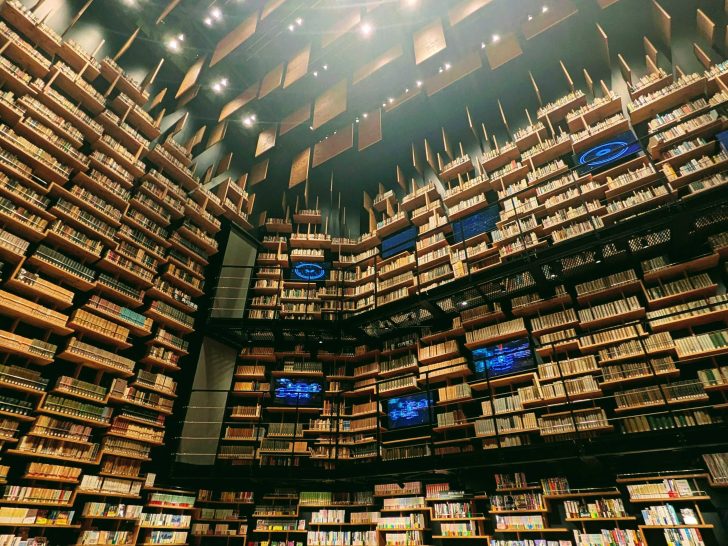

そのタイミングで読んでいたのが、『ドイツ人の時間の使い方』(松居温子 著)という書籍です。本書によると、ドイツでは次のようなコミュニケーション文化が根づいていると言います。

その場にいない人の話はほとんどすることなく、噂話もない。目の前にいる人が何を考え、何が好きなのかに興味をもつ。お互いのことや考えをよく知るために語り合うのが主流。

『ドイツ人の時間の使い方』(松居温子 著)

一方、日本では会話の多くが第三者の話題に向かいがちで、身近な人の話や愚痴が中心になる傾向がある。と指摘されています。もちろん著者の経験に基づく前提も大きいと思いますが、この対比を読んだとき、私はとても納得しました。

自分なりに整理すると、思考の深さとは、 「“いま目の前のこと”にどれだけ集中し、真っすぐ向き合っているかの積み重ねではないか」ということです。

相手が何を考えているのか。 今この瞬間、何が起きているのか。そこに興味を持って、ちゃんと向き合おうとするかどうか?この姿勢が、日常の思考を深めていくことにつながり、結果として仕事の精度にも直結していくのではないかと感じています。

もし日々のコミュニケーションが“第三者の話題”に偏りがちだと気づいたなら、まずは「いま目の前の相手や状況」について会話することから始めてみると良いかもしれません。

この点は私自身も重要性を感じていて、早速意識してみたところ、家族から買い物を頼まれた際にいつもなら「わかった」で終わらせていたのを、「なんでそれが欲しいと思ったの?」と聞いてみました。

返ってきた答えは「なんとなく。」

……それも一つの答えではありますが(笑)。

▶︎ 未来を一緒に創造する新しい仲間へ

大泉工場では、一緒に未来をつくっていく仲間を募集しています。

目の前の様々なことに向き合いながら、一歩ずつ成長を積み重ねていける方と出会えることを楽しみにしています!