- 機能性発酵飲料「_SHIP KOMBUCHA」の製造販売

- 100% Plant-Based/Naturalな素材にこだわったカフェ「1110 CAFE/BAKERY(川口市領家)、「BROOKS GREENLIT CAFE(港区南青山)」の運営

- 約3000坪の自社敷地を活用した各種イベントを開催

- 自社農場で野菜の有機栽培に挑戦

- サーキュラーエコノミーの実践 などなど

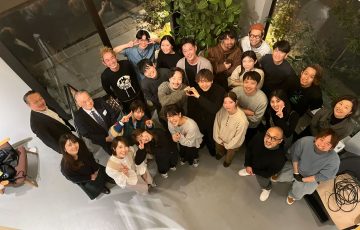

素敵な環境を創造し続け、世の中を笑顔で満たす活動をしている、大泉工場のKANです。

僕には、今も忘れられない景色が多数ある。

そのどれもが優雅で自然で、圧倒的な美しさがそこにはあった。

20年近く前、まだ海外経験も少なかった頃のことだ。一人で訪れたニューヨーク。人種の坩堝といわれる大都市で、見ず知らずの人たちとすれ違いながら、自分の未来を考える時間を過ごしていた。

何もかもが大きく感じた。人も、建物も、食べ物も。声も態度も、存在感も、日本にいるときの常識では測れないスケール感があった。そのうち、もっと大きなものを見たくなった。そんな気持ちに突き動かされて、僕はナイアガラの滝を目指した。

栃木の華厳の滝も好きで、行くといつまでも眺めてしまう。でも、テレビで見た、世界的な大瀑布であるナイアガラの滝は、そんな僕の滝好きを一気に飲み込んでしまうほどの存在であり、憧れでもあった。毎分約1億6千万リットルの水が轟音と共に流れ落ちる迫力を、スケール感を、肌で感じたいと思ったのだ。

当時の僕は、経済的な余裕などほとんどなかった。だから格安のツアーバスに乗り込み、見知らぬ外国人観光客と一緒に、片道8時間の道のりをひた走った。宿泊先も一人部屋などあるはずもなく、なぜかインド人のガイドさんとの相部屋。今となっては笑い話だが、当時はけっこう衝撃的だった(眠る時も貴重品を枕の下に忍ばせる徹底ぶり)。

さて、目的地に着いてバスを降りると、目の前には太く勢いのある川が流れていた。歩いている人たちのあとを追い、川沿いを進んでいく。すると突然、足がすくんだ。

僕はナイアガラの滝の「上」にいたのだ。

映像でよく見る「正面からの大瀑布」ではない。僕の目の前には、滝へと流れ込む激流の川があり、そのすぐ先で水が奈落のように落ちていた。そして、驚いたのはその川に、柵らしい柵がなかったことだ。

「え、ここ…誰でも落ちちゃうじゃん…」

少しふざけて水に触れようとすれば、そのまま滝壺まで真っ逆さまに持っていかれるような環境。足が震えた。そこには、「自分の判断次第で命を落とす可能性がある」というリアルな緊張感があった。

同じ「滝」でも、日本の華厳の滝は、長いトンネルを抜けて、人工的に整備された展望台から眺める。絶対に落ちることのない安全設計のもとで、自然を“体験”する。

でもナイアガラの滝は違った。そのままの自然が、そこにあった。手を伸ばせば届くほど近くに、美しさと危うさが共存していた。

この体験は、後に訪れたグランドキャニオンでも同じだった。転落すれば戻ってこられないような絶壁に、柵はない。誰もがその「ありのままの大地の造形」と向き合うしかない環境だった。

危険があるからこそ、その景観は美しい。

そう思った。

僕は日本が世界で一番好きな国だ。でも、どうしても過保護すぎる部分には、少し違和感を覚える。何か事故が起これば、すぐに柵ができ、立ち入りが禁止される。結果として、風景そのものの魅力や楽しさが損なわれてしまう。

もちろん、事故によって悲しむ人々の気持ちは理解できる。でも、その代償として、未来の感動体験の機会まで奪ってしまうことには、やはり疑問を感じてしまう。

僕たち大泉工場の本社がある埼玉県川口市のOKS CAMPUSは、誰でもふらっと訪れられる開かれた空間として運営している。庭、Warehouse、外観からも独特な存在感を放っている洋館や日本家屋といった場を開放し、来場者の好奇心と感性に委ねている。

でも正直、悲しいこともある。家具や展示されているものが壊されたり、無断で立ち入られたり、時には盗難なんてことも少なくない。それでも僕たちは、「閉じる」という判断をなるべくしないようにしている。

なぜなら、景観や空間の価値は、オープンであるからこそ輝くと思っているから。

リスクをゼロにするために柵を設ければ、感動の余白もゼロに近づく。大切なのは、感動を提供する側も受け取る側も、互いにリスペクトと責任を持って向き合うこと。

そうすれば、この世界から不必要な柵は、少しずつ減っていくのではないかと考えている。

僕たちは、そんな想いを大切にしながら、ビジネスの中にも新しい景色をつくっていきたいと思っている。